アーティストの息吹:開かれた場所の重要性ーーラックス・メディア・コレクティブ インタビュー

コロナ禍の影響で、今年開催予定であった芸術祭の延期が決定していくなか、私たちは、Instagram上で「Artists’ Breath」というプロジェクトを始めました。芸術祭に参加する世界各地、日本各地にいるアーティストが、このコロナ禍でどんなことを考え、どんなことをしているのか、アーティストの「息吹」を短い動画で届けるというプロジェクトです。毎日一人ずつ更新し、すでに120を超えるアーティストが「息吹」を届けてくれています。10月25日(日)には、奥能登国際芸術祭2017で素晴らしい作品を残し、またこのコロナ禍のなかで開催を果たしたヨコハマトリエナーレ2020のアーティスティック・ディレクターを務めたRaqs Media Collectiveからの映像を公開しました。今回は、メンバーの一人、モニカ・ナルラにインタビューを行い、パンデミック下での展覧会開催について、これからのアートについて話を聞きました。

–まずは、”Artists’ Breath”のための映像、”「私たちの内なる魚」Our Inner Fish”について教えてください。魚の骨の写真が次々に切り替わる映像でしたが、このパンデミックで考えたことが背景にあるのでしょうか?

モニカ・ナルラ(以下M・N):はい、ロックダウンの間、多くの人がいつも以上に食べること、食事について考えるようになったのではないかと思います。私自身もスタジオにも出かけず、ずっと家にいたので、考えないといけないことはいつでも食べ物のことでしたー何を食べ、いつ食べるか。それから、食事というのは世の中とは違い、あるコントロールされたゾーンを生み出していると思いました。メンバーのジーベシュは、ベンガル人でインド西部出身ですが、そちらの地域では、魚をたくさん食べます。彼は、魚の骨の形や構造の面白さに惹かれて食べた魚の骨を保存し始めたのです。それと、最近読んだ本に、魚の脊椎と人間の脊椎は、同じ構造をしていて、共通するところがあると書いてあって、それを参考にしながら、我々の内側の構造、骨格、要するに生命のインフラストラクチャーを考えようと思ったのです。骨格は、基盤であり、すべてにつながっているものなので、今を表す映像として、魚の骨をメタファーにしました。

–パンデミックのあいだのあなたたちの活動の大半は、ヨコハマトリエンナーレ2020(以下ヨコトリ)が占めるのではないかと思います。このコロナ禍で多くのアートイベント等が中止・延期となるなか、ヨコトリがオープンしたのは、私たちにとっても励まされるものでした。パンデミックの渦中に展覧会をキュレーションあるいは、オープンしたということをどう振り返っていますか?

M・N: 展覧会のはじまる1年半前から準備していたので、厳密にはパンデミックの間キュレーションをしたということはないのですが、やはりこの間、パンデミックについての我々の考えを聞かれる機会が多かったです。そこで、一番初めに私たちが言いたいのは、いかに「毒」と共生できるか、という点です。これは展覧会を準備している段階から考えていたことですが、このパンデミックによって文字通り実感することになりました。長いスパンで、特に亜大陸の歴史を見ながら、現在の現実を明らかにするのは非常に興味深いです。ウイルスは実際のところ世界中で数グラムぐらいしかいないはずなのに、世界中のだれも対処方法がわからない。だからこの新しく登場した現実と共生する必要がある。そのことが私たちにとって緊急課題として浮上したと思います。

トリエンナーレ自体は実際、2019年11月のプレイベント「エピソード00」でスタートしています。そして、2020年7月に展覧会自体がオープンしたのです。ただそうして準備してきた展覧会を「起動」させるのがパンデミックの渦中であったことは、ユニークな経験でした。素晴らしいチームとの対話、築いてきた信頼関係、現在使える技術のおかげで2週間の延期だけで、開館することができたのだと思います。

–展覧会準備はすべてリモートで行ったと聞いています。実際に現場に行けないのは大変だったと思いますが、どうでしたか?

M・N:もちろん、その場に行かずに展覧会を準備するのは初めてのことでした。今回私たちは何度も会場である横浜美術館やプロット48を歩いていたので、そこまで複雑な体験ではなかったのですが、もしも全く行ったことがない場所であったら話は変わっていたでしょう。

これまで以上に会話をして、耳を傾けていたように思います。オンラインで多くのことが可能になったのは、確かに前向きな発展だと思っています。ただ、もちろん顔を合わせて、言葉ではない、身体を通じて、同じ場にいることが経験できないことを本当にさみしく思っています。

それから、展覧会で作品を見るという経験も、身体を通じて行われるものです。一つの作品を見たあとで、次の作品に移る、その時には一つ目の作品を見た感覚を引きずっていたりする。さらにそのあとで、3つ目の作品に移動して、見る―そうした身体性のもとに展覧会は成立していると思います。それを経験できなかったことはやはりすごく残念ですね。

–ただ、多くの来場者を記録しましたね。

M・N:そうですね、展覧会の感想を聞く機会がいつもより多かったのも事実です。先日も東京芸大の皆さんと話す機会がありました。展覧会を見てそれぞれが考えたこと、感じたことを対話すること自体が、我々の今回のヨコトリの経験の中心を占めていて、それは喜ばしいことです。オンラインで話すことで、教育的な空間ではない開かれた場で物事、意見、感情を議論できるようになったのではないかと思っています。私たちはコレクティブですから、いつでも会話を大切にしています。話すことがより重要になってきているというのはすごくいいことですよね。

あとは、パンデミックによる展覧会の鑑賞体験そのものの変化にも注目しています。例えば、実際に触れる作品に対して、観客一人一人が触るべきかどうか決断しなければいけないし、映像作品を見るときも、すぐに座って見るか、少し人数が減ってから見るべきか、など気にするようになったのではないでしょうか。こういった「注意力[awareness]」が展覧会の場で生じてくることを面白く思っています。基本的な物事にいまいちど立ち止まることになるのではないでしょうか。

–そういう意味では、今回の展覧会のヒントになるトピックをまとめた「ソースブック」もその役割を果たしているのではないかと思います。「ソースブック」が扱う事柄、人物は多様で重層的で、感銘を受けました。「ソースブック」のことについて教えてください。

M・N:私たちにとって、「ソースブック」はとても重要な要素なので、そう言ってもらえるのは嬉しいです。私たちは何かのカテゴリーに沿って生活しているわけではないし、全てのものを道具だとか、何かに変えるためのものとして扱って生きているわけではありません。ソースというのは、川の源流のようなもので、常に変容し、やがて大きなものになる、そういうものだと捉えています。展覧会を準備する中で、私たちが注目すること、私たちのもとに届く事柄に対して、小さいことでも大きいことでも、すべてを賛美したい、そういう考えが根底にあります。

「ソースブック」を通してしたかったのは、展覧会のアイディアとなったソースを共有したいということでした。展覧会のアイディアの源流をアーティストだけと共有するのではなく、観客も誘い込みたいのです。展覧会に来る前から、日雇い労働者で哲学者である西川紀光さんや東ベンガルから日本へ嫁いだホリプロバ・モッリクさんの旅路の存在を知った上で展覧会を見る―我々は他者と共に生きているので、そこに友情やケアの気持ちが芽生えます。展覧会の良いところとは、予測していなかった喜びに出会えることにあると思います。だからこそ私たちは「注意力」ということも重視しています。アートには、見た人の注意力を生み、注意することの注意力をも考えられる、そこが面白いところです。

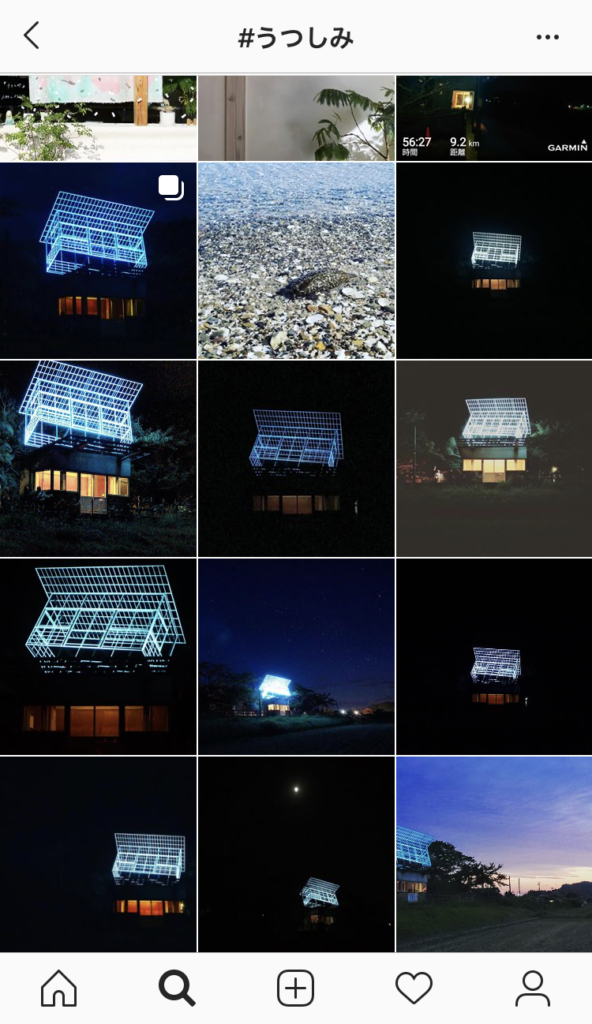

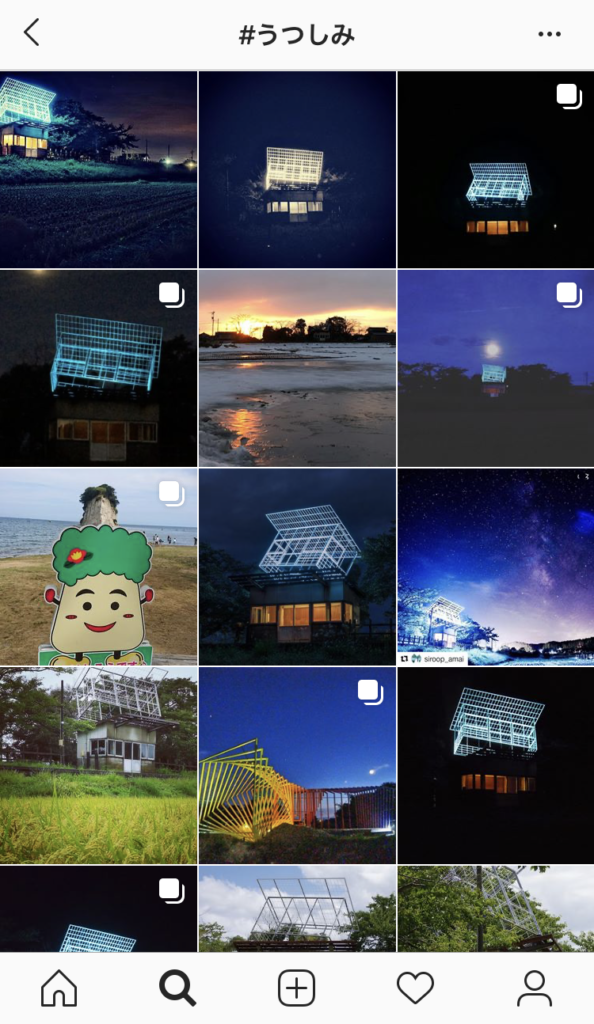

–あなたたちはアーティストとして、私たちと奥能登国際芸術祭(2017)、瀬戸内国際芸術祭(2019)にて協働しました。特に奥能登国際芸術祭での作品「うつしみ」はパーマネントワークとして今でも多くの人の意識を向ける、地域に愛される作品として残っています。

M・N:アートフロントギャラリーのおかげで、奥能登や瀬戸内といった場所へ旅をすることができて、都市ではない部分の日本を見ることができました。東京、京都、横浜といった大都市だけではなく、日本の地方を知れた経験というのは、ヨコトリでの仕事にも影響していたので、感謝しています。

作品制作についても、最初にあまり要求や制約がなかったことが結果的に素晴らしい作品を生んだと思っています。特に「うつしみ」は、今でもInstagram上で、いろいろな人が撮った写真が上がってくるのを楽しみに見ています。線と光で構成されるシンプルな作品ですが、日によって、見る人によって、見え方が変わります。作品と時間・空間との関係がそれぞれで違うわけです。それを今でもオンラインで見ることができるのは想像していなかったことだし、パーマネントである醍醐味を感じて、嬉しく思っています。

奥能登国際芸術祭2017では廃線となった旧上戸駅で、場所や物がもつ記憶、非物質的なものの存在を問いかける作品を発表した。

–最後に、これからのアートや芸術祭の在り方は今後変わるべきだと思いますか?またどう変わるべきでしょうか?

M・N:国境だとか、他人が作った境界線で区切っていくような考え方はなくなっていくべきだと思います。自分のいる世界が小さくなれば小さくなるほど、自分のことしか考えなくなってしまいます。特にアートは、常に対話や問いに対して開かれているものであるべきです。さらに、それが、国を超えた対話であるべきでしょう。それから、オンラインとオフライン/現実世界は表裏一体のものではなくて、もうひとつの世界、もうひとつのプラットフォームであると考えるのが重要だと思います。ヨコトリのエピソード10の延長線上でやったエピソードXでもそれを試みました。なぜアートが開かれた問いと対話の場である必要があるかについて、たくさんの理由があると思います。どのように、議論、人の場所の捉え方、想像力が開かれた状態をつくることができるのか、ますます意識していく必要があるのではないでしょうか?

–ありがとうございました

ラックス・メディア・コレクティブ

1992年にJeebesh Bagchi、Monica Narula、Shuddhabrata Sengupta

により設立、インド・ニューデリーを拠点に活動。

現代アートの創作やキュレーション、本の制作、教育、そして場作りなどをする。

また、思慮深い作品や今日の社会的な問題を取り上げるプロジェクトで

現代の文化に重要な影響を及ぼし続ける、冷静な扇動者である。